昨年オープンしたばかりの松本市立博物館。

カータリ熱に浮かされる松本ジャポニスムにあわせて、カータリづくりの講座を用意してくれました。

4月21日は、博物館と松本ジャポニスムでカータリを知ってつくって見つけて!一緒に愛でよう!

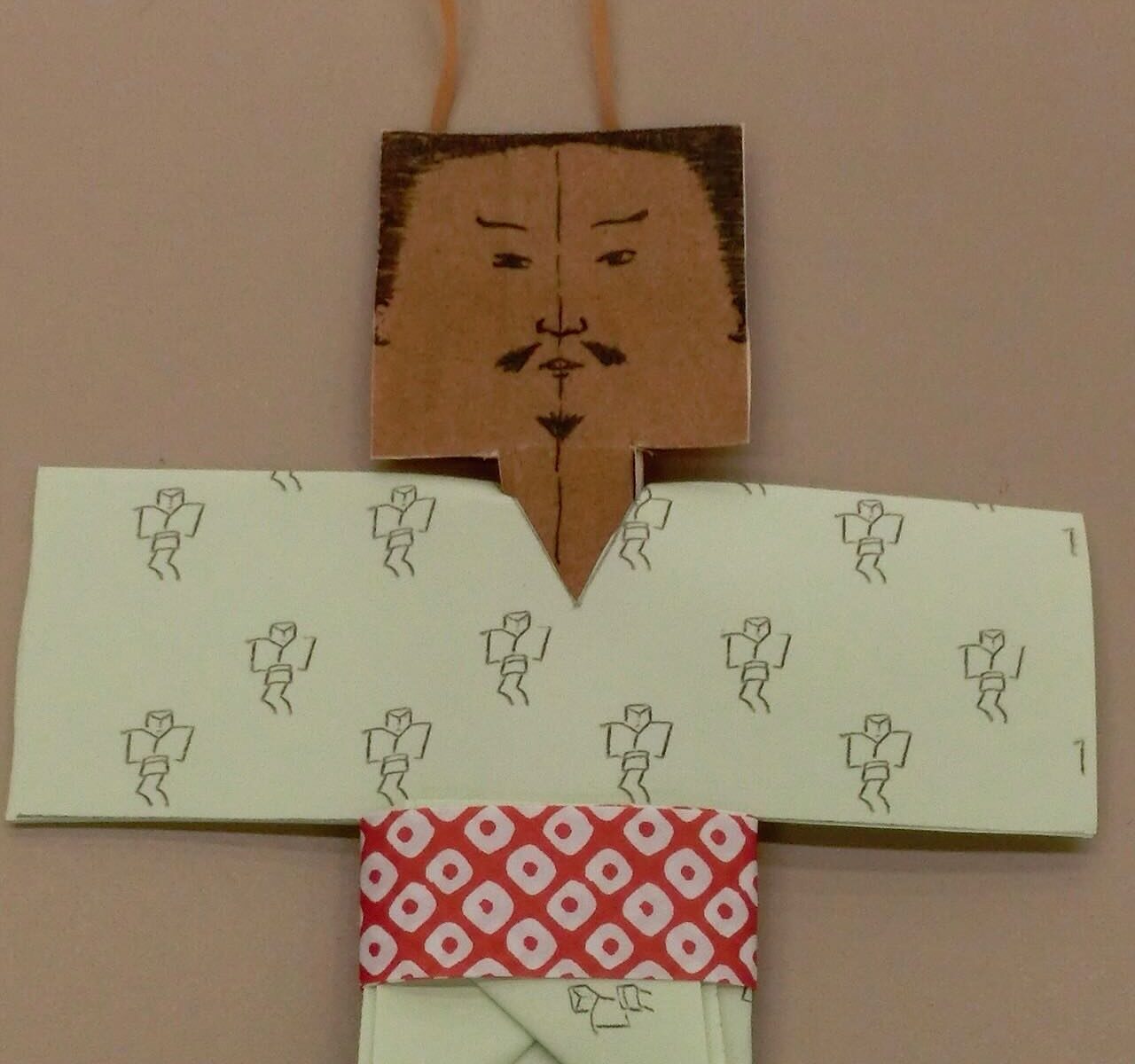

松本の七夕人形のひとつであるカータリ人形。松本ジャポニスム関連イベントとして、松本市立博物館では2つのカータリ人形づくり講座を開催します!

1 市民学芸員によるカータリ人形づくり講座

⑴ 内容:松本市立博物館を母体に活動中の市民学芸員による、紙や割りばしを使ったカータリ人形づくりを行います。

⑵ 日時:4月21日(日) 午前11時~正午

⑶ 料金:無料

⑷ 講師:市民学芸員

⑸ 会場:松本市立博物館 交流学習室

※制作キットには限りがございます。

※混み合う際には受け付けをお断りする場合がございます。

2 カータリストラップづくり講座

⑴ 内容:松本城百年けやきを使用したカータリ人形ストラップを作ります。

⑵ 日時:4月21日(日) 午前10時~正午(受付は11時まで)

⑶ 料金:800円

⑷ 講師:博物館職員

⑸ 会場:松本市立博物館 交流学習室※制作キットには限りがございます。

※混み合う際には受け付けをお断りする場合がございます。

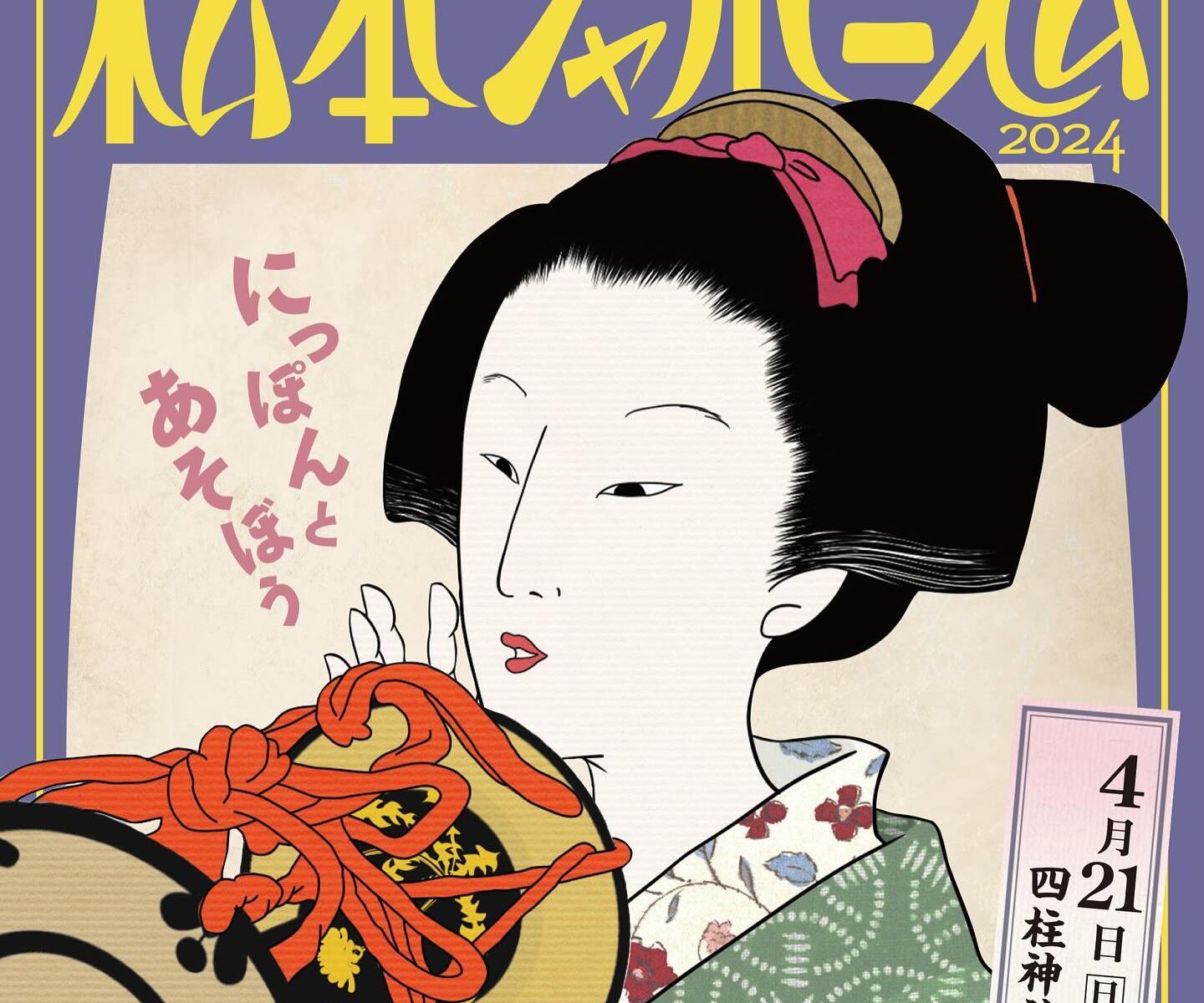

#松本ジャポニスム #にっぽんとあそぼう #伝統芸能 #伝統工芸 #なわて通り #ナワテ通り #縄手通り #信州松本 #四柱神社